我國小麥赤霉病發(fā)生普遍且嚴重,長江中下游和江淮麥區(qū)為小麥赤霉病的常發(fā)區(qū),常年發(fā)生面積達4 000萬~5 000萬畝。近年來,受氣候變化、耕作制度、秸稈還田等多種因素影響,小麥赤霉病逐年向北部、西部遷移,并有逐年加重的趨勢,甚至逐步上升為小麥主產(chǎn)區(qū)的主要病害之一。小麥赤霉病在全世界小麥主要種植區(qū)域均普遍發(fā)生,對小麥產(chǎn)量和品質(zhì)影響巨大。在一般年份,小麥赤霉病造成的損失為10%~20%,在赤霉病流行年份,損失可達20%~40%,甚至部分田塊絕收。除了影響產(chǎn)量之外,麥穗被侵染后,還會產(chǎn)生多種毒素,如DON毒素和ZEN毒素等,可引起食用者頭暈、嘔吐,且容易導(dǎo)致流產(chǎn)。該類毒素異常穩(wěn)定,高溫下也不易降解,污染的麥粒作為畜牧飼料,最終還能傳導(dǎo)到食物鏈最頂端的人體內(nèi),毒素在人體肝臟內(nèi)常年累積后,易引發(fā)肝臟癌變。因此,從食品安全角度考慮,小麥赤霉病的高效、安全防控是關(guān)系糧食安全的大事。在我國,小麥赤霉病菌的優(yōu)勢種主要為禾谷鐮孢(Fusarium graminearum)和燕麥鐮孢(F. avenaceum)。近年來,在黃淮麥區(qū),假禾谷鐮孢(F. pseudogramineaqum)也逐漸上升成為優(yōu)勢種群之一。

小麥赤霉病可防不可治,在小麥齊穗揚花初始期選擇有效藥劑,是保證防控效果的關(guān)鍵。然而,長期單一藥劑的使用以及不合理的施藥方式,使得病原菌很容易產(chǎn)生抗藥性,導(dǎo)致藥效下降、病害暴發(fā),進而增加用藥量,形成惡性循環(huán),提高用藥成本,加劇環(huán)境污染,這也是化學(xué)防治的一大難題。在江蘇、安徽等省份,小麥赤霉病菌已經(jīng)對多菌靈等苯并咪唑類殺菌劑產(chǎn)生了顯著的抗藥性,而使此類藥劑防治效果下降。因此,選擇具有不同化學(xué)結(jié)構(gòu)、作用機理的農(nóng)藥合理復(fù)配是克服抗藥性發(fā)生與發(fā)展的有效措施,可以改進藥劑性能、減少單位面積的用藥量,提高防治效果。

目前市場上用于防控小麥赤霉病的主要藥劑包括苯并咪唑類殺菌劑如多菌靈,咪唑類殺菌劑如咪鮮胺,三唑類殺菌劑如戊唑醇、丙硫菌唑、氟環(huán)唑等,琥珀酸脫氫酶抑制劑氟唑菌酰羥胺以及2-氰基丙烯酸酯類殺菌劑氰烯菌酯等。以上藥劑靶標作用位點不同,防控效果存在較為顯著的差異。因此,利用現(xiàn)有不同作用位點的小麥赤霉病防控藥劑進行混配,進而提高防控效果、減少抗藥的風(fēng)險,達到將“存量”技術(shù)進行革新的目的,為小麥生產(chǎn)中赤霉病的高效科學(xué)防控提供技術(shù)支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試藥劑:20%氟唑菌酰羥胺SC,先正達公司;12.5%氟環(huán)唑SC,巴斯夫作物保護有限公司;30%丙硫菌唑OD,安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司;25%氰烯菌酯SC,江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司;45%咪鮮胺OD,南京華洲藥業(yè)有限公司。

供試菌株:禾谷鐮孢(Fusarium graminearum),安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植保質(zhì)安所分離自安徽省小麥田病株樣本,純化鑒定后經(jīng)致病性檢測為強致病力菌株并保存。

供試小麥品種:‘泛麥5號’。

1.2 藥劑室內(nèi)毒力測定

取測試藥劑,按照有效成分折算成一定質(zhì)量濃度梯度:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2和6.4 μg/mL。使用PDA培養(yǎng)基(馬鈴薯20.0 g、葡萄糖20.0 g、瓊脂20.0 g、蒸餾水1 000 mL定容),將活化的菌株用打孔器制取5 mm直徑的菌絲塊,分別移到含有供試藥液培養(yǎng)基平板上,于25℃培養(yǎng)。待空白對照的菌落直徑達到培養(yǎng)皿直徑的90%左右,采用十字交叉法測量菌落直徑,按式(1)計算菌絲生長抑制率。

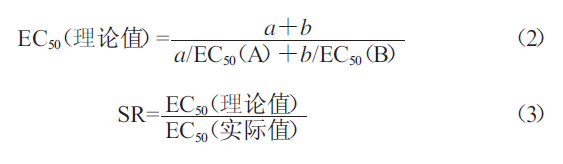

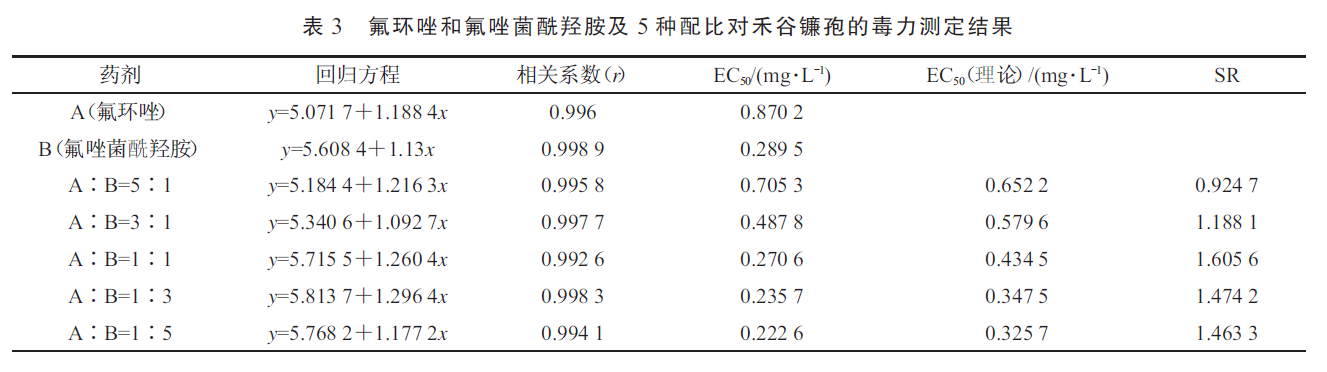

將菌絲生長抑制率換算成抑制機率值(y),藥劑濃度換算成濃度對數(shù)(x),按濃度對數(shù)為橫坐標、機率值為縱坐標作毒力回歸直線,求得不同藥劑對小麥赤霉病菌的毒力回歸方程,并計算EC50及相關(guān)系數(shù)r值。根據(jù)Wadley方法評價混劑的相互作用,按式(2)和(3)計算EC50(理論值)和協(xié)同增效系數(shù)(SR)。

式中:a、b是各組分在混劑中含量比例,EC50(A)、EC50(B)分別表示氟環(huán)唑和氟唑菌酰羥胺單劑的EC50值。根據(jù)SR值分析混配的效果,SR≤0.5,則2種藥劑混配有拮抗作用;SR=0.5~1.5,則2種藥劑混配有加和作用;SR≥1.5,則2種藥劑混配有增效作用。

1.3 田間防控試驗

1.3.1 試驗設(shè)計

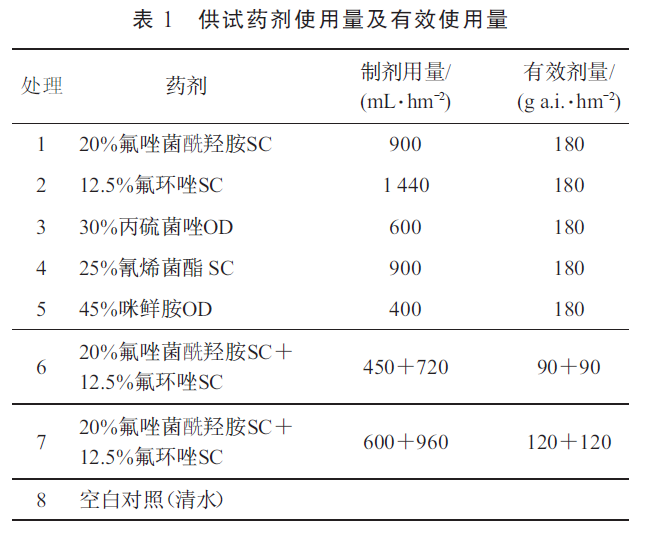

2021年度試驗地點位于壽縣安豐塘鎮(zhèn),為稻茬麥,選擇土壤肥力中等、均勻一致、排灌良好的地塊。小麥于2021年10月26日播種,于小麥揚花初期(4月11日)進行施藥,所用藥劑見表1。處理6~7為現(xiàn)配現(xiàn)用。試驗每個小區(qū)為30 m2,小區(qū)隨機排列,每個處理設(shè)3個重復(fù)。

1.3.2 調(diào)查方法

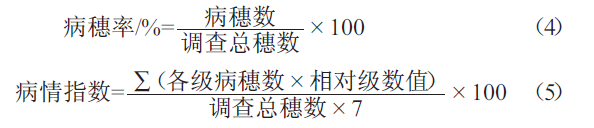

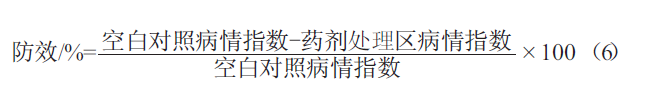

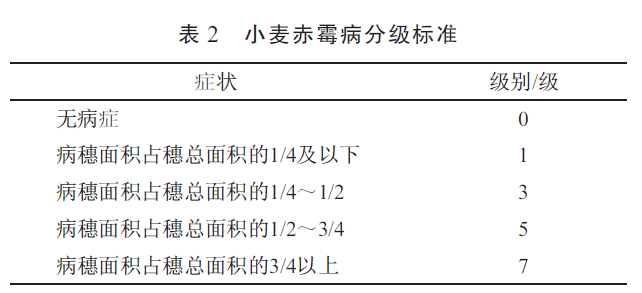

藥后22 d(5月3日)進行調(diào)查,每個小區(qū)隨機調(diào)查3個點,按照不同分級標準記錄穗數(shù),根據(jù)病穗率與發(fā)病嚴重度計算病情指數(shù),根據(jù)病情指數(shù)計算防效。小麥赤霉病嚴重度按照0、1、3、5、7分級標準,詳情見表2。病穗率、病情指數(shù)和防效分別按式(4)、(5)和(6)計算。

1.3.3 數(shù)據(jù)分析

利用SPSS 24.0軟件進行數(shù)據(jù)分析,采用LSD法對試驗數(shù)據(jù)進行差異顯著性分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 室內(nèi)毒力測定結(jié)果

室內(nèi)平板毒力測定結(jié)果表明,氟唑菌酰羥胺和氟環(huán)唑單劑對小麥赤霉病菌的菌絲生長均具有較強的抑制作用,氟環(huán)唑的EC50為0.870 2 mg/L,氟唑菌酰羥胺EC50為0.289 5 mg/L。將氟環(huán)唑和氟唑菌酰羥胺按照一定質(zhì)量比進行混配后,在5∶1~1∶5的范圍內(nèi),除比例為1∶1外,其抑制菌絲的生長均具有加和作用,比例為1∶1時,EC50值為0.270 6 mg/L,SR值為1.605 6,具有增效作用(表3)。

2.2 田間防治效果

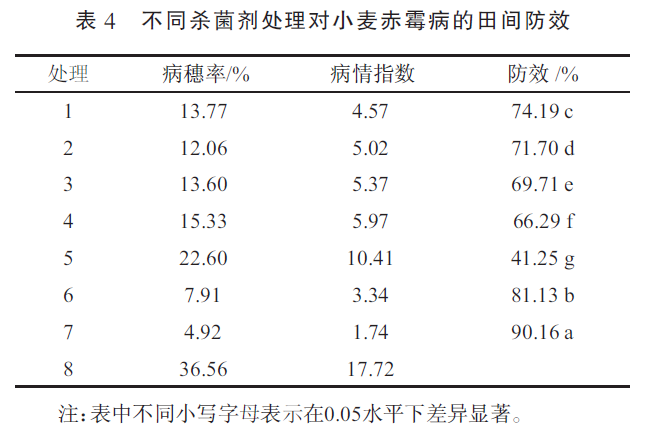

從表4可知,該區(qū)域小麥赤霉病發(fā)病嚴重,空白對照區(qū)域的病穗率達到36.56%,病情指數(shù)為17.72。不同藥劑處理對小麥赤霉病均具有一定的防效。不同單劑處理中,在有效劑量都為180 g a.i./hm2時,45%咪鮮胺OD防效較差,為41.25%;20%氟唑菌酰羥胺SC和12.5%氟環(huán)唑SC單劑防效較好,分別為74.19%和71.70%;30%丙硫菌唑OD和25%氰烯菌酯SC防效分別為69.71%和66.29%,且不同處理間防效差異顯著。將12.5%氟環(huán)唑SC和20%氟唑菌酰SC按照有效濃度折算成質(zhì)量比為1∶1進行混配,即單個劑型的有效劑量為90 g a.i./hm2,復(fù)配后在總有效成分施用量同樣為180 g a.i./hm2的情況下,其對小麥赤霉病的防效顯著高于單劑,為81.13%。進一步將單個成分有效劑量提升到120 g a.i./hm2,按照質(zhì)量比為1∶1進行混配后總的有效使用劑量為240 g a.i./hm2,其防效進一步提升,可達90.16%

3 結(jié)論與討論

目前市場上常用于防控小麥赤霉病的藥劑作用靶標單一,而單一藥劑的長期使用存在潛在的抗藥性風(fēng)險。氰烯菌酯通過抑制Ⅰ型肌球蛋白ATPase酶活性而發(fā)揮作用,室內(nèi)突變導(dǎo)致Ⅰ型肌球蛋白的217位和420位氨基酸發(fā)生了點突變,這可導(dǎo)致病原菌產(chǎn)生抗藥性。本文中所用的氟環(huán)唑是三唑類殺菌劑,為甾醇生物合成抑制劑,主要通過抑制菌體細胞膜重要組成部分麥角甾醇的生物合成,從而影響真菌細胞膜的形成而實現(xiàn)殺菌的目的。目前尚未出現(xiàn)禾谷鐮孢對三唑類化合物具有顯著抗性的發(fā)現(xiàn)和報道。琥珀酸脫氫酶抑制劑(SDHI)類殺菌劑對小麥赤霉病敏感度均較低,在防控小麥赤霉病的應(yīng)用中較少,直到氟唑菌酰羥胺的問世。SDHI類殺菌劑主要通過抑制電子傳遞鏈中的蛋白質(zhì)復(fù)合體II,從而阻止植物病原菌產(chǎn)能,抑制真菌生長,該類殺菌劑作用位點單一,具有潛在的抗藥性風(fēng)險,在田間防控時要避免單獨使用。

本研究將目前使用范圍較廣、作用機理和作用靶標不同的三唑類殺菌劑氟環(huán)唑和琥珀酸脫氫酶抑制劑(SDHI)類殺菌劑氟唑菌酰羥胺進行室內(nèi)毒力測定、增效組合篩選及田間實際防控驗證。室內(nèi)聯(lián)合作用測定結(jié)果表明,氟環(huán)唑和氟唑菌酰羥胺對禾谷鐮孢有很好的生長抑制效果,EC50分別為0.870 2和0.289 5 mg/L,兩組分不同配比之間存在明顯加和或增效作用,按照1∶1配比時增效系數(shù)為1.605 6,其增加了抑菌效果。田間試驗結(jié)果表明,在各藥劑使用相同劑量(180 g.i./hm2)的條件下,氟環(huán)唑和氟唑菌酰羥胺單劑防效都在70%以上,顯著好于45%咪鮮胺OD的防效;當兩者復(fù)配有效質(zhì)量濃度為240 g a.i./hm2時,防效更是可提高到90%以上,其防控效果顯著好于單劑防效。

綜上,氟環(huán)唑和氟唑菌酰羥胺具有不同作用靶標位點,兩者之間不存在交互抗性,且殺菌譜也有所差異,兩組分混合使用可延緩病菌對單一藥劑的抗藥性,同時增加作物防病譜,達到兼防其他病害的目的,可有效減少農(nóng)藥的施用量,為作物防病、增產(chǎn)提供新的方案。

來源:《現(xiàn)代農(nóng)藥》2022年第6期

作者:吳子峰1,徐阿妹2,遲元凱2,曹舜2,何艷秋2,戚仁德2,趙偉2*

作者單位:1.安徽省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站;2.安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所

©版權(quán)所有:江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 / 備案號:蘇ICP備10201623號-3

電話:025-86581188 / 傳真:025-89638026 / 郵編:210046

地址:南京市新港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒競路31號 / Email:service@jsnys.com