小麥?zhǔn)鞘澜缛蠹Z食作物之一,是全球種植面積最廣泛的糧食作物。在我國(guó)小麥的產(chǎn)量?jī)H次于水稻,是我國(guó)最重要的商品糧和主要儲(chǔ)藏糧。小麥常年種植面積約占我國(guó)糧食作物種植總面積的25%,其總產(chǎn)量約占糧食總產(chǎn)量的1/4,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用。

小麥進(jìn)入揚(yáng)花期以后很容易受到病蟲(chóng)害的侵襲,從而嚴(yán)重影響小麥的產(chǎn)量和品質(zhì)。由于品種、環(huán)境和氣候等多方面因素的影響,近年來(lái)小麥赤霉病、白粉病、銹病及蚜蟲(chóng)成為威脅小麥生產(chǎn)的主要病蟲(chóng)害。小麥赤霉病是由禾谷鐮孢菌(Fusariumgraminearum)引起的一種危險(xiǎn)性很強(qiáng)的真菌病害,已成為我國(guó)乃至世界產(chǎn)區(qū)的最具威脅的病害之一,嚴(yán)重威脅小麥的安全生產(chǎn)。小麥白粉病是由子囊菌亞門(mén)真菌布氏白粉菌小麥專化型(Bgt, Blumeriagraminis f. sp. Tritici)引起的,可導(dǎo)致小麥減產(chǎn)20%~50%。小麥銹病在我國(guó)發(fā)生面積也比較廣,與小麥赤霉病、白粉病構(gòu)成了我國(guó)小麥產(chǎn)區(qū)主要的三大病害。蚜蟲(chóng)[Macrosiphum avenae(Fabriciu)]是小麥上常發(fā)性的主要蟲(chóng)害,對(duì)小麥的正常生長(zhǎng)和產(chǎn)量影響較大。隨著人們對(duì)糧食需求量的增加和糧食品質(zhì)的提升,提高小麥產(chǎn)量與品質(zhì)對(duì)于保障國(guó)家糧食安全具有極其重要的意義。

氰烯菌酯(Phenamacril),是由國(guó)家南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心江蘇基地于1998年合成篩選的一種具有抗菌活性的2-氰基-3-氨基-3-苯基丙烯酸乙酯化合物,對(duì)小麥赤霉病菌(Fusarium graminearum 和Fusariumasiaticum)、水稻惡苗病菌(Fusarium fujikuroi)和西瓜枯萎病菌(Fusarium oxysporum)均具有較強(qiáng)的抑菌活性。其不僅對(duì)小麥赤霉病有很好的防治效果,還能顯著減少麥粒中毒素的含量,提高小麥的產(chǎn)量和品質(zhì)。

為了有效防控小麥中后期病蟲(chóng)害的發(fā)生,減少成本,提高產(chǎn)量,本著以防治小麥赤霉病為主,同時(shí)兼防白粉病、銹病和蚜蟲(chóng),達(dá)到“一噴多防”和增產(chǎn)的目的,開(kāi)展綜合防控試驗(yàn)。本試驗(yàn)擬用氰烯菌酯組合物(48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑+0.01%蕓苔素內(nèi)酯可溶液劑+10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑)為試驗(yàn)藥劑,以48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑+10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑、25%氯烯菌酯懸浮劑、50%多菌靈可濕性粉劑和250 g/L嘧菌酯懸浮劑為對(duì)照藥劑,測(cè)試其在小麥病蟲(chóng)害綜合防控及增產(chǎn)上的應(yīng)用效果。

1 材料和方法

1.1 材料

供試藥劑:25%氰烯菌酯懸浮劑(商品名勁護(hù)),登記證號(hào)為PD20121670、48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑(商品名勁興),登記證號(hào)為PD20141746,江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司;0.01%蕓苔素內(nèi)酯可溶液劑,登記證號(hào)為PD20130042、10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑,登記證號(hào)為PD20040414,上海綠澤生物科技有限責(zé)任公司;50%多菌靈可濕性粉劑,登記證號(hào)為PD20040763,允發(fā)化工(上海)有限公司;250g/L嘧菌酯懸浮劑,登記證號(hào)為PD20131626,江陰蘇利化學(xué)股份有限公司。供試小麥品種:寧麥13號(hào)(蘇審麥200503),江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所選育,為高感條(葉)銹品種。

1.2 試驗(yàn)田基本情況

試驗(yàn)田位于江蘇省句容市寶華鎮(zhèn)倉(cāng)頭村渣圩組,肥力中等,均勻一致,排灌條件良好,管理?xiàng)l件均勻一致。2019年小麥赤霉病、白粉病、銹病及蚜蟲(chóng),中等至偏重發(fā)生。

1.3 試驗(yàn)準(zhǔn)則

試驗(yàn)參照NY/T 1464.15—2007《農(nóng)藥田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則殺菌劑防治小麥赤霉病》、GB/T 17980.23—2000《農(nóng)藥田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則(一)——?dú)⒕鷦┓乐魏坦阮愪P病》、GB/T 17980.132—2004《農(nóng)藥田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則(二)——小麥生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑試驗(yàn)》和GB/T17980.79—2004《農(nóng)藥田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則(二)——?dú)⑾x(chóng)劑防治小麥蚜蟲(chóng)》進(jìn)行。

1.4 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

試驗(yàn)共設(shè)6個(gè)處理,① 25%氰烯菌酯懸浮劑,有效成分劑量375 g/hm2;②48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑+10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑,有效成分劑量(360+15)g/hm2;③ 48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑+10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑,有效成分劑量(360+15)g/hm2+0.01%蕓苔素內(nèi)酯可溶液劑(2 000倍);④ 50%多菌靈可濕性粉劑,有效成分劑量750 g/hm2;⑤ 250 g/L嘧菌酯懸浮劑,有效成分劑量187.5 g/hm2;⑥清水對(duì)照。每個(gè)處理4次重復(fù),共24個(gè)小區(qū),每個(gè)小區(qū)50 m2,各小區(qū)隨機(jī)區(qū)組排列。

1.5 施藥方法

施用方法:噴霧處理,其中處理②和處理③將各藥劑桶混施藥。施藥時(shí)間和次數(shù):殺菌劑(25%氰烯菌酯懸浮劑、48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑、250 g/L嘧菌酯懸浮劑、50%多菌靈可濕性粉劑)施兩次藥;殺蟲(chóng)劑(吡蟲(chóng)啉)和植調(diào)劑(蕓苔素內(nèi)酯)施兩次藥。2019年4月23日,小麥齊穗初花期第一次施藥,2019年4月30日盛花期第二次施藥。

1.6 病蟲(chóng)害調(diào)查及產(chǎn)量測(cè)定

1.6.1 小麥赤霉病防效調(diào)查

于2019年5月25日小麥乳熟期(至收獲前10 d)調(diào)查防效,共調(diào)查一次。每小區(qū)對(duì)角線5點(diǎn)取樣,每點(diǎn)查100株,以枯穗面積占整個(gè)穗面積百分率分級(jí),記錄各級(jí)病穗數(shù)及總穗數(shù)。分級(jí)方法為0級(jí):全穗無(wú)病;1級(jí):感病穗面積占全穗面積的1/4以下;3級(jí):感病穗面積占全穗面積的1/4~1/2;5級(jí):感病穗面積占全穗面積的1/2~3/4;7級(jí):感病穗面積占全穗面積的3/4以上。

1.6.2 小麥白粉病防效調(diào)查

于第二次用藥后12 d(2019年5月12日)進(jìn)行藥效調(diào)查。每小區(qū)對(duì)角線5點(diǎn)取樣,每點(diǎn)調(diào)查50株,調(diào)查每株的旗葉及旗下第一片葉。分級(jí)方法(以葉片為單位)為0級(jí):無(wú)病;1級(jí):病斑面積占整葉片面積的5%以下;3級(jí):病斑面積占整葉片面積的6%~15%;5級(jí):病斑面積占整葉片面積的16%~25%;7級(jí):病斑面積占整葉片面積的26%~50%;9級(jí):病斑面積占整葉片面積的50%以上。

1.6.3 小麥銹病防效調(diào)查

于第二次用藥后12 d(2019年5月12日)進(jìn)行藥效調(diào)查。每小區(qū)對(duì)角線5點(diǎn)取樣調(diào)查,每點(diǎn)調(diào)查20株,每株調(diào)查頂部三片葉(若有旗葉則包括旗葉),以每片葉上病斑面積占整個(gè)葉面積的百分率分級(jí)。分級(jí)方法為0級(jí):無(wú)病;1級(jí):病班面積占整葉片面積的5%以下;3級(jí):病斑面積占整葉片面積的6%~25%;5級(jí):病斑面積占整葉片面積的26%~50%;7級(jí):病斑面積占整葉片面積的51%~75%;9級(jí):病斑面積占整葉片面積的75%以上。

1.6.4 小麥蚜蟲(chóng)防效

藥前調(diào)查基數(shù),藥后1、3、7 d各調(diào)查一次。每小區(qū)隨機(jī)5點(diǎn)取樣,每點(diǎn)取5株,定點(diǎn)定株,調(diào)查記錄整株上的活蚜蟲(chóng)數(shù)。計(jì)算蟲(chóng)口減退率和防效。

1.6.5 小麥產(chǎn)量測(cè)定

小麥成熟期,每小區(qū)隨機(jī)5點(diǎn)取樣,每點(diǎn)調(diào)查1 m2植株,調(diào)查穗數(shù)、單穗籽粒數(shù)、千粒重,計(jì)算產(chǎn)能。病情指數(shù)、病害防效、蟲(chóng)口減退率、蟲(chóng)害防效、實(shí)測(cè)產(chǎn)量,按式(1)~(5)計(jì)算。

1.7 數(shù)據(jù)處理

試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用IBM SPSS 24.0軟件,用LSD法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和差異顯著性分析。

2 結(jié)果與分析

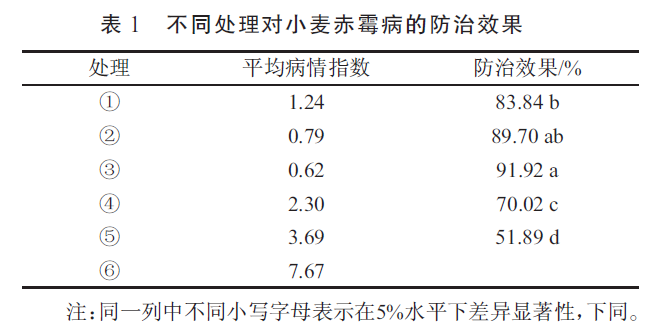

2.1 不同處理對(duì)小麥赤霉病的防效

不同處理對(duì)小麥赤霉病的防治效果見(jiàn)表1。由表1可知,2019年試驗(yàn)田小麥赤霉病中等發(fā)生,空白對(duì)照區(qū)平均病情指數(shù)為7.67。不同處理對(duì)小麥赤霉病的防效在51.89%~91.92%之間,其中處理③氰烯菌酯組合物(48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑+0.01%蕓苔素內(nèi)酯可溶液劑+10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑)和處理②(48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑+10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑)防效最好,顯著高于其他處理,分別為91.92%和89.70%。其次為處理①(25%氰烯菌酯懸浮劑),防效為83.84%;處理④(50%多菌靈可濕性粉劑)和處理⑤(250 g/L嘧菌酯懸浮劑)防效較差,分別為70.02%和51.89%。

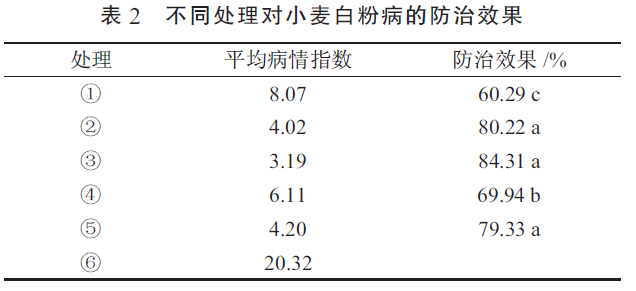

2.2 不同處理對(duì)小麥白粉病的防治效果

不同處理對(duì)小麥白粉病的防治效果見(jiàn)表2。由表2可知,2019年試驗(yàn)田小麥白粉病偏重發(fā)生,空白對(duì)照區(qū)平均病情指數(shù)為20.32。不同處理對(duì)小麥白粉病的防效在60.29%~84.31%之間,其中處理③、處理②和處理⑤對(duì)小麥白粉病的防效比較好,分別為84.31%、80.22%和79.33%。這3個(gè)處理之間防效差異不顯著,但顯著高于處理④和處理①。處理①防效最差為60.29%。

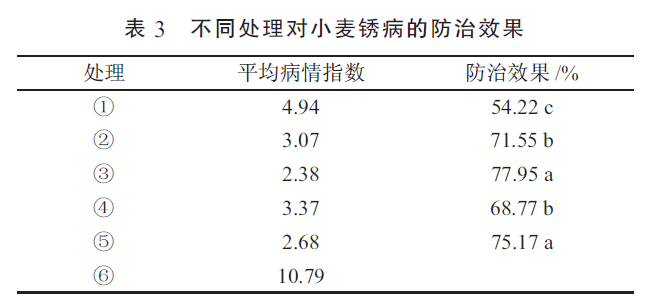

2.3 不同處理對(duì)小麥銹病的防治效果

不同處理對(duì)小麥銹病的防治效果見(jiàn)表3。由表3可知,2019年試驗(yàn)田小麥銹病偏重發(fā)生,空白對(duì)照區(qū)平均病情指數(shù)為10.79。不同處理對(duì)小麥銹病的防效在54.22%~77.95%之間,其中處理③和處理⑤對(duì)小麥銹病的防效比較好,分別為77.95%和75.17%,顯著高于其他處理,其次為處理②和處理④。處理①的防效最差,為54.22%。

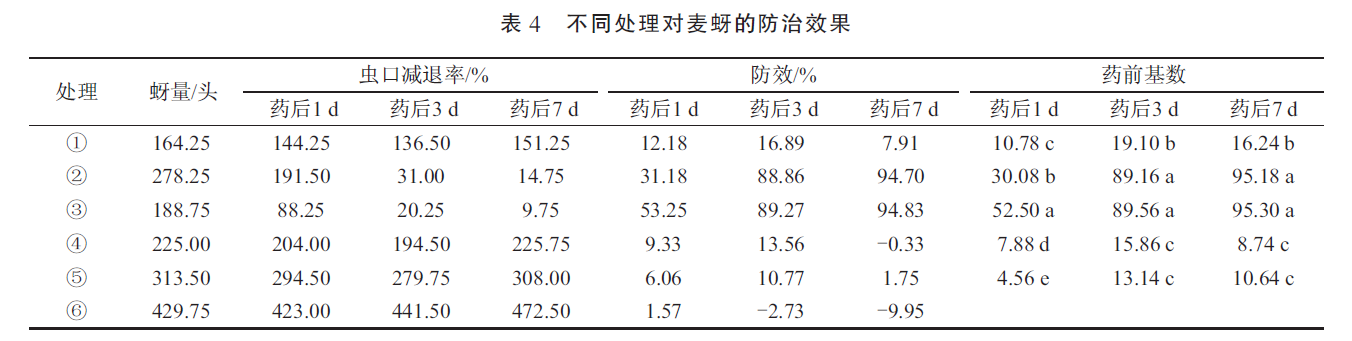

2.4 不同處理對(duì)麥蚜的防治效果

不同處理對(duì)麥蚜的防治效果見(jiàn)表4。由表4可知,2019年試驗(yàn)田麥蚜中等發(fā)生,不同處理間的防效差異較大,其中處理③和處理②的防效較好,藥后1 d的防效分別為52.50%和30.08%;藥后3 d的防效分別為89.56%和89.16%;藥后7 d的防效分別為95.30%和95.18%。兩個(gè)處理對(duì)蚜蟲(chóng)的防效顯著高于其他處理。

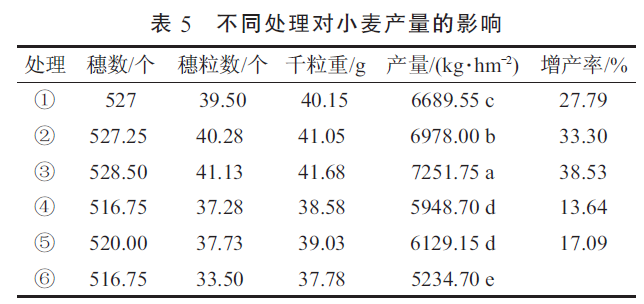

2.5 不同處理對(duì)小麥產(chǎn)量的影響

由表5可知,處理①~處理⑤和空白對(duì)照相比,產(chǎn)量均有所提高,增產(chǎn)率為13.64%~38.53%,其中處理③的產(chǎn)能最高,為7251.75 kg/hm2,顯著高于其他處理。產(chǎn)能和空白對(duì)照相比,增產(chǎn)率為38.53%;其次為處理②,產(chǎn)能為6978.00 kg/hm2,增產(chǎn)率為33.30%。

3 結(jié)論與討論

小麥赤霉病、銹病、白粉病和蚜蟲(chóng)是小麥生長(zhǎng)后期常發(fā)生的主要病蟲(chóng)害,在世界范圍內(nèi)廣泛發(fā)生。我國(guó)是全球小麥赤霉病發(fā)生面積最大、受害嚴(yán)重的國(guó)家之一,特別是長(zhǎng)江中下游冬麥區(qū)、東北春麥區(qū)東部及華南冬麥區(qū)的麥區(qū)。目前,用于防治小麥赤霉病的藥劑仍以苯并咪唑類殺菌劑為主。由于長(zhǎng)期、單一使用,病原菌已對(duì)這些藥劑產(chǎn)生了嚴(yán)重的抗藥性,導(dǎo)致藥效急劇下降,甚至防治失敗。

氰烯菌酯對(duì)鐮孢菌的抑菌活性較強(qiáng),特別是小麥赤霉病菌和水稻惡苗病菌,近幾年廣泛用于小麥赤霉病和水稻惡苗病的防治。但是氰烯菌酯作用單一,已有研究表明禾谷鐮孢菌對(duì)氰烯菌酯的抗藥性風(fēng)險(xiǎn)為中至高等水平,建議不要單獨(dú)使用。由江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司開(kāi)發(fā)的48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑對(duì)小麥赤霉病防效較好,同時(shí)兼防小麥白粉病和銹病,不僅可以有效治理赤霉病菌抗藥性,還可以降低DON毒素。本研究本著節(jié)約成本、達(dá)到防病增產(chǎn)、提高品質(zhì)的目的,將48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑與0.01%蕓苔素內(nèi)酯可溶液劑、10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑進(jìn)行桶混施藥,以期達(dá)到“一噴多防”和增產(chǎn)的效果。

結(jié)果表明,于小麥齊穗初花期用48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑施一次藥,盛花期用氰烯菌酯組合物即48%氰烯菌酯·戊唑醇懸浮劑與0.01%蕓苔素內(nèi)酯可溶液劑、10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑進(jìn)行桶混施藥后,氰烯菌酯組合物對(duì)小麥赤霉病、白粉病、銹病和蚜蟲(chóng)的防治效果均較好,對(duì)三大病害的防效分別為91.92%、84.31%、77.95%。藥后1、3、7 d對(duì)蚜蟲(chóng)的防效分別為52.50%、89.56%和95.30%;通過(guò)理論測(cè)產(chǎn)知,此組合物產(chǎn)能最高,為7251.75 kg/hm2,增產(chǎn)作用明顯,增產(chǎn)率為38.53%。說(shuō)明用此組合物不僅可以有效減少小麥主要病蟲(chóng)害的發(fā)生,還可以起到增產(chǎn)的作用,實(shí)現(xiàn)“一噴多效”、小麥豐產(chǎn)增收的目的。因此,在生產(chǎn)上應(yīng)進(jìn)行大面積的推廣應(yīng)用。

來(lái)源:《現(xiàn)代農(nóng)藥》2020年第4期

作者:謝忠萍1,袁士榮1,谷春艷2*

作者單位:1.江蘇省鹽城市射陽(yáng)縣植物保護(hù)站;2.安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所

©版權(quán)所有:江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 / 備案號(hào):蘇ICP備10201623號(hào)-3

電話:025-86581188 / 傳真:025-89638026 / 郵編:210046

地址:南京市新港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒競(jìng)路31號(hào) / Email:service@jsnys.com